|

|

|

|

Pubblicato il 30 Aprile 2024

La regista Carrasco allestisce l'opera 'americana' di Puccini come stesse girando un film

Sul set di Fanciulla...

servizio di Simone Tomei

|

TORINO - Scrivo, con imperdonabile ritardo, della mia presenza al Teatro Regio di Torino per l’opera “americana” di Giacomo Puccini e ne chiedo scusa a coloro che mi hanno ospitato ed ai lettori della rivista. TORINO - Scrivo, con imperdonabile ritardo, della mia presenza al Teatro Regio di Torino per l’opera “americana” di Giacomo Puccini e ne chiedo scusa a coloro che mi hanno ospitato ed ai lettori della rivista.

Quando si entra nel magico mondo di La fanciulla del west non si può non essere rapiti dalla meravigliosa grandiosità della musica di Giacomo Puccini; nella sua esperienza americana il Doge lucchese sperimenta nuove armonie che poi ritroveremo nelle opere successive, creando pagine musicali di assoluta bellezza. Dimitri Mitropoulos negli anni ‘50 del Novecento la eseguì senza le voci per far sentire l’autonomia sinfonica dell’orchestra: l’idea fu significativa, ma il ruolo delle voci resta determinante.

In Fanciulla del West Puccini sperimenta una nuova idea di opera dove è l'orchestra che narra la storia e al contempo sorregge un impressionante apparato di interpreti: i tre protagonisti, una moltitudine di cercatori d’oro, il coro maschile tutti immersi in una realtà sociale virile e spesso brutale.

Ne nasce una fantasia ritmica molto complicata e per questo ritengo che sia una delle opere tecnicamente più difficili da dirigere. Proprio sulla tecnica dell’orchestrazione ci sono autorevoli attestati di stima da parte di musicisti importanti: Ravel ne consigliava lo studio della partitura e c’è una lettera di Anton Webern che ne elogia la strumentazione al suo maestro Arnold Schönberg.

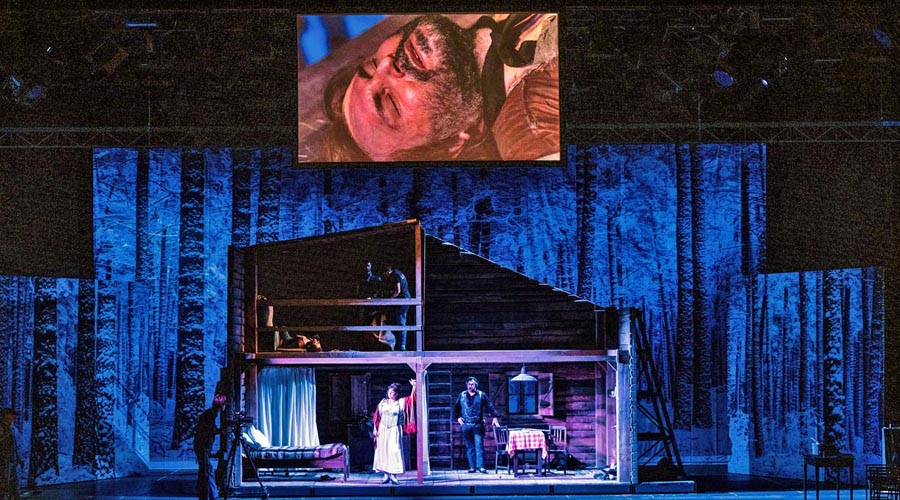

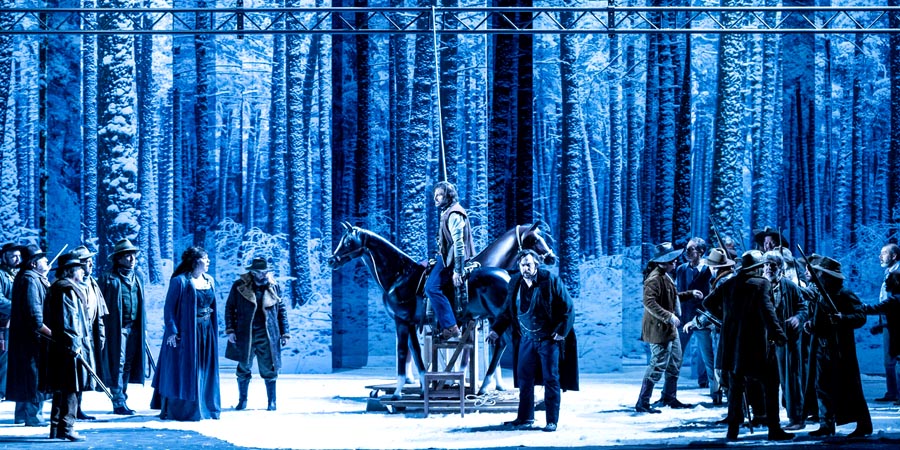

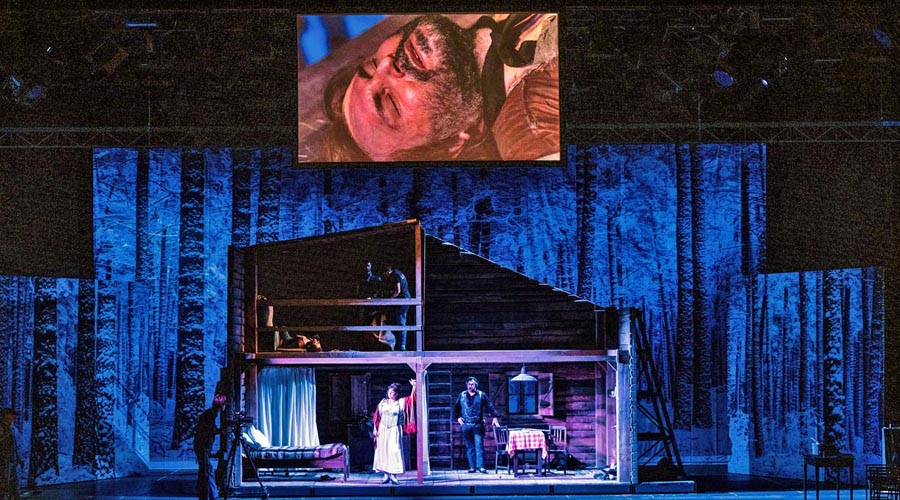

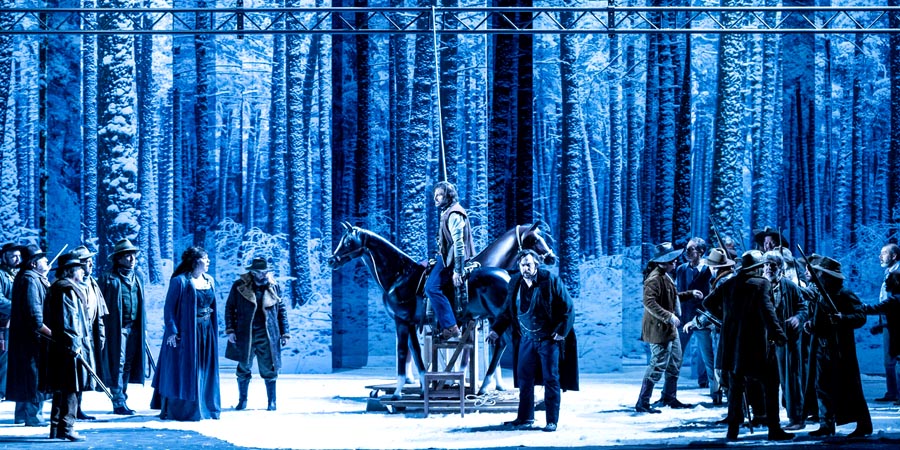

Questa caratteristica della spartito suggerisce alla regista dell'opera in scena a Torino, Valentina Carrasco, un’idea se non proprio nuova quantomeno suggestiva ed accattivante. Il richiamo esplicito è quello del filone dei film western di cui Sergio Leone era il genio assoluto. Fanciulla diventa quindi il set di una produzione cinematografica e tutto quello che vediamo vi ruota attorno. L’uso di un maxi schermo posto in alto al centro del palcoscenico ci porta alla visione di particolari e suggestive angolazioni - riprese in diretta da due cameramen - che spesso, nel marasma generale, rischiano di passare in secondo piano. Il via vai di persone (oltre agli artisti cantanti) appartenenti al set immaginato riesce a non disturbare l’andamento drammaturgico ed il tutto scorre nella più naturale semplicità. Questi collaboratori/attori riescono ad inserirsi nell’ambientazione western con originale utilizzo della tecnologia, per un effetto “cinema” live, e caratterizzano le scene firmate da Carles Berga e Peter van Praet.

Silvia Aymonino ha realizzato i costumi che richiamano le atmosfere di film cult di Sergio Leone come C’era una volta il West e Il buono, il brutto e il cattivo, e si ispirano a fotografie e documenti storici. Gianluca Mamino è direttore della fotografia, le luci sono di Peter van Praet.

Lorenzo Nencini è assistente alla regia, Agnese Rabatti assistente ai costumi e Chiara La Ferlita assistente alle scene.

Per la Carrasco dunque, Fanciulla non è stata trattata solamente come un’opera di sentimento e nostalgia, bensì alla stregua di un grande poema cine-sinfonico in cui la musica racconta una storia ed arriva a suggerirle i dettagli per la sua regia, riuscendo a cogliere le sfumature della struttura ritmica che tratteggia l’azione, descrive i movimenti, gli scatti, i gesti.

Ma adesso veniamo ai due cast che hanno prestato le voci a cotal capolavoro.

Recita del 28 marzo 2024

Nel ruolo eponimo il soprano Jessica Rowley non si discosta troppo dalla correttezza vocale, nonostante le note centrali fossero piuttosto deboli e gli acuti poco penetranti e spesso privi di omogeneità; meglio dal punto di vista scenico anche se non è emerso con disinvoltura il complesso e a tratti misterioso carattere della girl.

Roberto Aronica nei panni del bandito Dick Johonson mette in luce una vocalità salda e ben a fuoco; schiaccia quasi sempre l’acceleratore sui volumi facendo perdere talvolta quelle sfumature che avrebbero incoronato una serata a pieni voti.

Il baritono Gabriele Viviani (Jack Rance) approccia il personaggio “duro e cattivo” in maniera garbata e mai scontata evitando l’atteggiamento rude e truculento che spesso pervade l’interpretazione di molti. Vira invece verso un’eleganza scenica ed interpretativa misurata ed al contempo efficace non perdendo in caparbietà e senso di potere che il ruolo gli affida. Il tutto è esplicitato con un canto sempre a fuoco, intonazione perfetta e dominio pieno delle dinamiche.

Fra i numerosi personaggi di contorno vorrei sottolineare la nitidezza cristallina di Francesco Pittari (Nick), l’assoluta precisione vocale di Paolo Battaglia (Ashby) e l’eleganza di Filippo Morace (Sonora) che intona una delle frasi musicali più belle di tutta l’opera “le tue parole sono di Dio…” eseguita con pieno sentimento e partecipazione.

Di pregio tutti gli altri: Gustavo Castillo (Jake Wallace), Cristiano Olivieri (Trin), Eduardo Martínez (Sid/Billy Jackrabbit), Alessio Verna (Bello e Harry), Enrico Maria Piazza (Joe), Giuseppe Esposito (Happy), Tyler Zimmerman (Larkens), Ksenia Chubunova (Wowkle), Adriano Gramigni (José Castro) e Alejandro Escobar (Un postiglione).

Il coro maschile diretto dal M° Ulisse Trabacchin mette in evidenza vocalità di pregio cesellando, per ritmica e intenti, una serata da spolvero.

Il M° Francesco Ivan Ciampa, alla guida dell’orchestra del Teatro Regio, approccia le complesse pagine musicali valorizzando appieno le caratteristiche della partitura: in Fanciulla non c’è un semplice accompagnamento delle voci (il canto non è quasi mai spianato o da “romanza”) in quanto - come già detto - sono le note stesse a narrare la storia con particolari icastici in cui ogni incipit ritmico suggerisce il tempo scenico. Vi è infine il sapore del “colore locale”: come in Madama Butterfly e Turandot trovano posto le diverse melodie orientali, in Fanciulla c’è l’America musicale.

Ecco che l’esaltazione di melodie indiane, ragtime, ritmi sincopati, canti popolari locali e una solida intesa con il palcoscenico hanno dimostrato un lavoro di cesello con gli strumentisti e con le voci garantendo la riuscita di una non semplice quadra del cerchio.

Il pubblico, anche se non molto numeroso, si è rivelato entusiasta e plaudente.

Recita del 29 marzo 2024

Cambia la triade dei protagonisti con risultati altrettanto encomiabili.

Oksana Dyka rappresenta sotto ogni punto di vista una Minnie di riferimento sia per presenza scenica che per interpretazione vocale: il suo è un canto sempre a fuoco, nitido, cristallino e deciso. Le note impervie affrontate con facile sicurezza sono condite di un volume notevole ma sempre ben dosato e le sfumature più “romantiche” profumano di leggiadro candore. Le physique du rôle è indiscusso.

La voce di Amadi Lagha è prestata questa sera al bandito Ramerrez: il bellissimo timbro, la facilità negli acuti e l’eleganza del fraseggio incastonano un Dick Johnson di tutto rispetto. L’aria del terzo atto, eseguita con colori appropriati e fraseggio accurato, diventa una piccola perla incastonata in una felicissima serata.

Anche il baritono Massimo Cavalletti si cimenta in una prova maiuscola nei panni dello sceriffo Jack Rance riuscendo come il suo collega della sera precedente a non trasformare il personaggio in un truce individuo, restituendo con un canto misurato ma efficace le complesse dinamiche del suo carattere.

Poco pubblico anche questa sera, ma festosamente riconoscente verso il palcoscenico.

Mi permetto una chiosa non mia su La fanciulla del West con alcuni flash tratti da documenti dell’epoca - lettere, recensioni, aneddoti - proprio per far immergere il lettore in questo mondo fantastico nel quale Puccini ha voluto, a mio avviso, riassumere tanto del suo passato compositivo ed al contempo farci partecipi di quello che sarebbe diventato il suo “domani” sulla carta pentagrammata con anticipi che troveremo nelle sue composizioni successive: da Rondine a Turandot, passando per il Trittico.

Fanciulla: La Gestazione

«Ci siamo! La Girl promette di diventare una seconda Bohème, ma più forte, già ardita, più ampia. Ho linea di uno scenario grandioso, una spianata nella grande foresta californiana cogli alberi colossali, ma occorrono 8 o 10 cavalli-comparse. Zangarini adesso è all’incubazione, speriamo che si sbottoni bene…» (Lettera a Giulio Ricordi, 26 agosto 1907).

«Leggo la Fanciulla e trovo che Zangarini ha fatto bene: certo bisognerà correggere qualche punto scenico e letterario, ed io farò in margine le mie osservazioni. Già pregusto il momento in cui finalmente mi metterò al lavoro, mai come ora ho avuto la febbre!...» (Lettera a Giulio Ricordi, 2 febbraio 1908).

«Ieri mi è capitato qui Zangarini, animato a parole ma niente di concreto - mi portò una parte di tela del 3° - fatta sui mie dettami ma niente di ben visto né di teatrale come espressioni - e io gli ho gliel’ho detto chiaro e tonto che non era riuscito perché non sentito - e sono convinto che quest’uomo non sente per niente il teatro - non una trovata, non una scena anche la più semplice e ben delineata.» (Lettera a Giulio Ricordi, 29 aprile 1908).

«Quei librettisti sono un disastro. Uno è scomparso e l’altro non risponde neppure alle mie lettere! … questo primo atto è lungo, pieno di dettagli che sono di un mediocre interesse! Io avrei bisogno di uni qui per me, che con coscienza mi servisse… si può fare? Io sono scoraggiato perché vorrei tagliare, tagliare ma con ordine e colleganza, e da me non posso.» (Lettera a Giulio Ricordi, 11 luglio 1908).

«L’opera è finita! Ho fatto un po’ di taglio e ho levato delle cose carine nel libretto, ma inutili, a mezzanotte, e creda che così c’è tal al commozione, il quadro e la bella conclusione di un lavoro che non è di mola piccola.» (Lettera a Giulio Ricordi, 28 luglio 1910).

Fanciulla: La critica

Nel mettere in musica questo dramma, Puccini ha intrapreso un compito che non molti anni fa sarebbe stato ritenuto impossibile e quasi una contraddizione in termini di ciò che il dramma lirico potrebbe e dovrebbe essere. Ma i compositori italiani, dei quali Puccini sta senza dubbio alla testa, hanno sviluppato una tecnica e un tratta-mento che può essere applicato a questo dramma e ad altri simili… Nell’orchestrazione non vi è l’intessersi di un’ampia trama di sviluppo tematico; la musica deve inseguire l’azione e cercare di tenere il passo col dialogo. Nella musica che ha composto vi è una forte nota personale e nessuno potrebbe accusarla di essere di Debussy. Eppure c’è da domandarsi se uno che conosceva il compositore soltanto attraverso La bohème lo riconoscerebbe in questa nuova opera, tanto egli è andato lontano in tredici anni. (The New York Times, 11 1910)

Sono senza dubbio degli americani latinizzati quelli che Puccini ci mostra; tuttavia è piuttosto sconcertante per chi ricerca la verità drammatica vedere una scena piena di minatori in camicia rossa. In atteggiamento di lacrimoso abbandono sotto un albero, o piangenti uno sulla spalla dell’altro… Vi è certamente nell’opera molta musica bella e suggestiva, che sinceramente piace e deve essere lodata, Ma, ad esser proprio sinceri, in complesso c’è troppo Debussy per chiunque conosca la tipica capacità d’espressione di Puccini. (Harper’s Weekly, 17 dicembre 1910).

In tutta l'opera non vi è neppure uno di quei motivi sconvolgenti, ampi, sensuali che hanno reso famose La Bohème, Tosca e Madama Butterfly. L'orchestrazione, ricca e variata, rivela una grande abilità tecnica ma in questa direzione - la direzione presa da Berlioz e Richard Strauss - il successo della musica lirica non mente. Saremo molto sorpresi se la Fanciulla del West avrà successo in un qualsiasi paese d’Europa. (The Nation).

Ed infine l’opinione di Primo Levi allorché ascoltò l’opera alla prima europea nel 1911 a Roma, Teatro Costanzi: L’esagerazione delle voci e ancor più degli istrumenti, è in troppi punti di questa Fanciulla tale e tanta da dar l’impressione che il maestro abbia voluto porre in scena, non già così umili personaggi, in casi che, dopo tutto, non riguardano che essi, ma figure ed eventi d’importanza mondiale, leggendari o storici; e l’orecchio, il pensiero, più che fermarsi a Minnie, a Rance, a Dick e alla sorte loro, ricorre volentieri a qualche catastrofe, a qualche figura da cui sia dipesa la causa del mondo: Alessandro, Giulio Cesare, Napoleone, Waterloo, Cannes, il terremoto di San Francisco, il diluvio universale, tanto, inavvertitamente, sentiva il maestro di dover forzare la nota per produrre quell’effetto che, tenuta la misura, sarebbe mancato.

Fanciulla: il debutto lucchese

«L'orchestra è degna dei più grandi maestri ed è composta di 70 professori, e non si è mai avuta a Lucca. È di una fusione unica. È uno spettacolo per se stessa. Abbiamo moltissimi professori forestieri ma abbiamo anche dei nostri che siedono in orchestra e fra questi notiamo il Prof. Nuti violino di spalla con dei suoi allievi. Del Maestro Direttore e concertatore cav. Tullio Serafin non v'è bisogno di parlarne. Egli è ben noto all'arte come un eccellente Maestro e dovunque ha ottenuto colossali successi.» (Dal periodico lucchese L'Esare, sulla “Prima” di Fanciulla).

«Allorché alle 20 e 30 il maestro cav. Tullio Serafin sale allo scanno direttoriale lo saluta un lungo applauso cui segue un silenzio profondo di attesa. E subito piace l'introduzione geniale di alcune rapidissime battute, mentre dietro la scena si odono i cori dei minatori, i cercatori d'oro.Nella strumentazione di questa nuova opera il maestro Puccini pure uscendo dall'usuale della sua melodia e ispirandosi ad altri principii, ha confermato sempre maggiormente la sua fibra gagliarda e geniale di musicista e ha mantenuto spiccata la sua personalità artistica. Ad un primo generale applauso è trascinata la massa degli uditori quando un cantastorie girovago, Jake Wallace, il menestrello del campo, canta la mesta "Canzone della Nostalgia": Che faranno i vecchi miei... Pagina di musica questa veramente pucciniana per la genialità del sentimento gentile e per la forbita eleganza della forma. L'applauso entusiastico e commosso dell'uditorio chiede il bis che non è concesso e chiama due volte al proscenio il maestro Puccini salutandolo calorosamente. Ma gli applausi si ripetono maggiormente prolungati e frenetici dopo l'ultimo duetto fra Johnson e Minnie, una patetica scena d'amore che pone fine al primo atto. Il pubblico in piedi chiama all'onore della ribalta il maestro Puccini che deve presentarsi per cinque volte insieme agli artisti e al Direttore d'orchestra. L'attenzione del pubblico aumenta sempre più al secondo atto, dove la strumentazione assurge a maggiore potenzialità e dove scene di potentissimo effetto drammatico si susseguono. Alla fine dell'atto il maestro Puccini e gli artisti sono chiamati per sei volte al proscenio. Al terzo atto il successo si fa sempre maggiore: l'efficacia rappresentativa, e la potenzialità della musica tengono ormai incatenata l'attenzione dell'uditorio numerosissimo. Viene applaudita calorosamente la romanza del tenore, Johnson, che fa viva preghiera ai minatori di non fare sapere niente a Minnie della sua morte. Ed un'unanime ovazione finale accoglie la fine dell'atto.

Per sette volte il maestro Puccini deve presentarsi alla ribalta, in mezzo a entusiastici applausi del pubblico tutto in piedi: applausi che si ripetono all'uscita dal teatro quando l'illustre Maestro parte colla sua gentile signora alla volta di Torre del Lago. Prima di partire il maestro Puccini espresse agli amici il suo più vivo compiacimento per l'accoglienza fatta dai suoi concittadini al suo nuovo lavoro, accoglienza che viene così a confermare i successi trionfali di New York, di Londra, di Roma e di Brescia. Completa in ogni sua parte e davvero eccellente fu l'esecuzione del lavoro. La massa orchestrale composta di 70 professori e diretta dal maestro cav. Tullio Serafin, il valoroso e ben noto Direttore della Scala di Milano, ridotta alla perfetta fusione di tutti gli elementi, ci fece gustare anche nei minori particolari l'opera pucciniana. Ottimi e sicuri i cori sotto l'abile direzione dei maestri Pietro Nepoti e Luigi Pietrasanta. Fra gli artisti la brava signora Ernestina Poli-Randaccio fu un'abilissima e fedele interprete di Minnie: abilità di scena, dolcezza ed estensione di voce furono suoi meriti preclari e valsero a procurarle gli applausi vivissimi e ripetuti del pubblico, e a confermarle i successi ottenuti nei principali teatri d'Italia e dell'estero. È facile preconizzare quale brillante carriera artistica sia riservata alla signora Randaccio. E degni compagni d'arte le furono il tenore cav. Giuseppe Taccani e il baritono cav. Oreste Benedetti, che seppero farsi meritamente apprezzare per l'efficacia scenica, per l'estensione di voce e per il metodo di canto. Il baritono cav, Benedetti uscì dal nostro Istituto Musicale Pacini ove fu allievo del maestro Angeloni, e di successo in successo è giunto ad occupare uno dei posti più eminenti nell'arte lirica. Applausi spontanei e ripetuti furono indirizzati a questi due esimi artisti. La mezza soprano signorina Nelda Garrone, a noi già nota per avere quattro anni fa, egregiamente interpretata la figura di Suzuhi nella Butterfly, per quanto avesse poca parte nel lavoro, si mostrò molto abile e fece assai bene la sua nenia come donna indiana. Il tenore Pini-Corsi, pure nostra conoscenza, interpretò abilmente la parte di Nick cameriere del Bar Indiano; ed artisti tutti di meriti preclari si mostrarono il giovanissimo Marcello Govoni, del quale si può fin d'ora concepire un brillante successo nell'arte; il basso Silvio Becocci, il baritono Francesco Federici, i baritoni Pietro Friggi, Lodovico Olivero, Antonio Conforti, Gino De Vecchi, il tenore Aristide Masiero, il tenore Adrasdo Simonti, e il baritono Alfredo Benedetti. Nel complesso un assieme mai visto sulle scene del nostro comunale e veramente degno delle nostre gloriose tradizioni musicali. Alla Commissione cittadina che niente ha trascurato per l'ottima riuscita del lavoro, e all'Amministrazione comunale che ha fatto del suo meglio per coadiuvarla i nostri rallegramenti. Le rappresentazioni successive di mercoledì e giovedì confermarono maggiormente il successo del lavoro e l'abilità degli artisti.» (Dal periodico Il progresso, settembre 1911).

Crediti fotografici: Daniele Ratti per il Teatro Regio di Torino

|

Pubblicato il 26 Giugno 2023

Come inebriarsi di recitativi indimenticabili e memorizzare la musica da eseguire

Solo un Canto

servizio di Barbara Gasperoni Lanconelli

|

BOLOGNA - La melodia vive e respira solo se scorre nel tempo e trova spazio per diventare memorabile. Il tema del canto per memorizzare è trasversale in più discipline. Mettere a memoria un testo teatrale complesso è un’attività di processo che richiede tempo e pazienza. Suonare senza partitura un brano musicale può essere difficilissimo per molti, bisogna interiorizzare i meccanismi cerebrali e psicofisici che differenziano un’esecuzione sentimentale ma potenzialmente fragile da una solida e consapevole. Il lockdown ci ha deprivato di tanto ma ci ha regalato tanto tempo, che io ho pensato di valorizzare affrontando l’argomento con un piccolo gruppo di pianisti, su una piattaforma multimediale da me progettata con l’Università di Padova. BOLOGNA - La melodia vive e respira solo se scorre nel tempo e trova spazio per diventare memorabile. Il tema del canto per memorizzare è trasversale in più discipline. Mettere a memoria un testo teatrale complesso è un’attività di processo che richiede tempo e pazienza. Suonare senza partitura un brano musicale può essere difficilissimo per molti, bisogna interiorizzare i meccanismi cerebrali e psicofisici che differenziano un’esecuzione sentimentale ma potenzialmente fragile da una solida e consapevole. Il lockdown ci ha deprivato di tanto ma ci ha regalato tanto tempo, che io ho pensato di valorizzare affrontando l’argomento con un piccolo gruppo di pianisti, su una piattaforma multimediale da me progettata con l’Università di Padova.

Tra gli allievi ci sono talenti con l’orecchio assoluto (identificano tutte le esatte intonazioni istantaneamente) e altri volenterosi che potenziano l’orecchio relativo (riconoscono gli intervalli tra una nota e l’altra): per tenere a mente brani difficili chiedono strategie supplementari.

Desiderano far emergere la cantabilità di un brano ma devono fare i conti con l’esauribilità dei suoni del pianoforte, da meccanica indiretta comunque a percussione. I grandi interpreti della musica ci aiutano con le loro tracce di esperienza: Vladimir Horowitz afferma che «... il pianista deve sentirsi come un cantante e cantare sempre.»

Luciano Pavarotti integra con «la partitura è una cosa, il canto è un’altra. Ciò che serve, è avere la musica in testa e cantare con il corpo» e in una famosa intervista aggiunge: «... io sento prima di farle, le note. Quindi so già se stonerò. O se riesco a farle.»

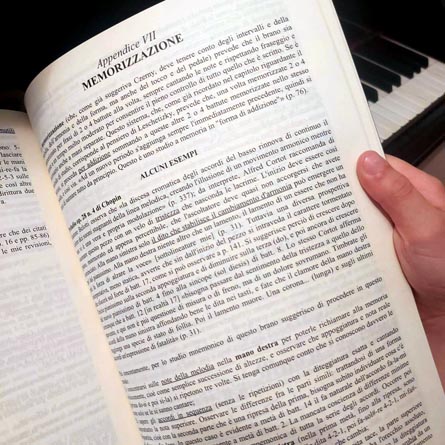

Abbiamo scelto di sperimentare “Il libro della tecnica del pianoforte. Metodo completo” di Sandro Baldi, docente di pianoforte principale al Conservatorio G. B. Martini di Bologna: la sua moderna didattica è concentrata nel dare risposte pratiche ai bisogni di controllo tecnico, interpretativo e di memorizzazione dei brani complessi, che un concertista deve saper padroneggiare.

Quando il Maestro Baldi “entra” in piattaforma ci regala una sintesi tutta da approfondire: «... la tecnica non si raggiunge solo con l'esercizio fisico. La prima cosa per suonare bene è quella di collegare le mani (automatismo) al cervello, cantando sempre tutte le note che si stanno suonando. Bisogna essere in grado anche di poter anticipare (cantandola) la frase che si dovrà suonare. Per chi ha l'orecchio assoluto questi processi avvengono inconsciamente (tutte le note scorrono nel cervello di chi sta suonando). Per tutti gli altri è necessario lo sviluppo dell'orecchio interno, attraverso il canto continuo.»

Per le diverse implicazioni psicofisiche tra canto interno mentale e vocalizzo in aria ambiente propongo spunti poco noti dall’antico testo “Racconti di un pellegrino russo” (1881) e dalla metodologia “Voce Persona” di Giovanni Maria Rossi (1991). Il primo cita la pratica costante della ‘filocalia’, con recitativi vocalizzati circolarmente, generatori di benefici al cuore e all’ossigenazione di tutto il corpo, fino a stati di energizzazione quasi euforici, tanto evidenti da creare dipendenza. Rossi sottolinea le differenti implicazioni della voce pensata dentro muta (insonanza), che poi “gira” in tutta la persona coinvolgendo mente, apparato respiratorio/vocale e corporeità (personanza) e infine risuona fuori, con le variabili dell’aria e delle relazioni con le persone (consonanza).

Oggi le neuroscienze documentano le attivazioni cerebrali già note in emisfero sinistro per movimento e articolazione del linguaggio, ed emisfero destro per pensiero e immaginazione; Michele Biasutti, professore di Pedagogia Sperimentale all’Ateneo di Padova, ci aggiorna su plasticità cerebrale e connessioni neurali del musicista in formazione e in palcoscenico; Sandro Baldi ci richiama al solo canto potente, capace di far scorrere musica memorabile tra solidi automatismi e interpretazioni indimenticabili per tutti.

Crediti fotografici: Fototeca gli Amici della Musica Uncalm

Nella miniatura in alto: effige classica del "Pellegrino russo"

Sotto, in sequenza: il pianista Vladimir Horowitz; il tenore Luciano Pavarotti; la copertina e una pagina interna del libro del pianista Sandro Baldi

In fondo: Il pianista ucraino Ilia Ovcharenko (vincitore del Primo Premio al Concorso "Vladimir Horowitz" di Kiev 2019), in concerto alla Carnegie Hall di New York lo scorso 10 gennaio 2023 (foto Barbara Gasperoni Lanconelli)

|

Pubblicato il 09 Febbraio 2023

Antifonario di un antico ricordo orchestrale nel 125° anno dalla fondazione

Orchestra a plettro Gino Neri

servizio di Edoardo Farina

|

FERRARA - La prima data autunnale riguardante la ripresa della prova d'orchestra era attesa oramai da diverse settimane soprattutto da parte degli anziani esecutori mandolinisti che già da un po' di tempo non avevano più modo di impiegare le noiose serate estive. Eh sì, l'Orchestra a Plettro “Gino Neri” di Ferrara è sempre vissuta attraverso la passione disinteressata di questi musicisti sin dal 1898, anno della sua fondazione, o forse sarebbe meglio indicarli come "musicomani" artefici di una carriera artistica, comunque essa sia, oramai terminata o probabilmente interrotta. D'altronde le scuole di musica, quelle serie, non erano frequentabili da parte di tutti, anche perché a parte il Regio Istituto Musicale dove non si entrava certo facilmente, bisognava cercare di sbarcare il lunario durante il giorno diversamente praticando lavori più tangibili e remunerativi come l’artigiano o il calzolaio. Infatti già da allora la musica non dava da vivere in modo stabile e concreto ai discreti nomi ed esecutori minimamente bravi, figuriamoci a chi di pentagramma ne sapeva ben poco conoscendolo a malapena a fronte di tanto intuito e buona volontà! Ma il suonare comunque le opere dei grandi compositori del passato in un'epoca dove esisteva appena la radio, rappresentava da sempre per loro motivo di grande soddisfazione e divulgazione culturale. Indispensabile era possedere un minimo di manualità, più uno strumento accordato alla meno peggio, magari di liuteria centese, quella di Luigi Mozzani, (1869 – 1943) ad esempio, non eccessivamente costoso e di buona fattura. Fondamentale era avere anche un bravo direttore. Lui sì che doveva conoscere la musica: "Tu suona con la mano destra a dieci centimetri dalle corde ed eviterai ogni errore senza neppure aver studiato!" diceva il grande Ino Savini (Savino Savini, direttore d’orchestra e musicologo, 1904 – 1995) dalla sua Faenza degli anni '50 a chi era particolarmente negato, ove strimpellando avrebbe combinato solo dei pasticci! FERRARA - La prima data autunnale riguardante la ripresa della prova d'orchestra era attesa oramai da diverse settimane soprattutto da parte degli anziani esecutori mandolinisti che già da un po' di tempo non avevano più modo di impiegare le noiose serate estive. Eh sì, l'Orchestra a Plettro “Gino Neri” di Ferrara è sempre vissuta attraverso la passione disinteressata di questi musicisti sin dal 1898, anno della sua fondazione, o forse sarebbe meglio indicarli come "musicomani" artefici di una carriera artistica, comunque essa sia, oramai terminata o probabilmente interrotta. D'altronde le scuole di musica, quelle serie, non erano frequentabili da parte di tutti, anche perché a parte il Regio Istituto Musicale dove non si entrava certo facilmente, bisognava cercare di sbarcare il lunario durante il giorno diversamente praticando lavori più tangibili e remunerativi come l’artigiano o il calzolaio. Infatti già da allora la musica non dava da vivere in modo stabile e concreto ai discreti nomi ed esecutori minimamente bravi, figuriamoci a chi di pentagramma ne sapeva ben poco conoscendolo a malapena a fronte di tanto intuito e buona volontà! Ma il suonare comunque le opere dei grandi compositori del passato in un'epoca dove esisteva appena la radio, rappresentava da sempre per loro motivo di grande soddisfazione e divulgazione culturale. Indispensabile era possedere un minimo di manualità, più uno strumento accordato alla meno peggio, magari di liuteria centese, quella di Luigi Mozzani, (1869 – 1943) ad esempio, non eccessivamente costoso e di buona fattura. Fondamentale era avere anche un bravo direttore. Lui sì che doveva conoscere la musica: "Tu suona con la mano destra a dieci centimetri dalle corde ed eviterai ogni errore senza neppure aver studiato!" diceva il grande Ino Savini (Savino Savini, direttore d’orchestra e musicologo, 1904 – 1995) dalla sua Faenza degli anni '50 a chi era particolarmente negato, ove strimpellando avrebbe combinato solo dei pasticci!

Ino Savini. Quando è morto a oltre novant’anni, tutto il mondo musicale ha compianto quel simpatico vecchietto pieno di grinta e grande modestia. Con l’avvento della televisione nel 1954, dal momento in cui si ebbe l’opportunità di mandare in onda un programma dedicato all’Orchestra, si divertì a lasciare il suo nome nelle didascalie di inizio e fine concerto, anagrammato in un modo tale che non ricordo e non saprei ricostruire, anche se credo fosse "John Visani". Era quasi per non farsi riconoscere ed evitare forse delle critiche relative alla qualità artistica dell'esecuzione, pur non essendo certamente un nome noto alla stragrande maggioranza sia dei telespettatori di allora che al pubblico del tempo. Fatto sta che ben pochi si resero conto dello scherzo. Certo, Ino poteva permetterselo forse perché del successo e della notorietà in fondo non gli importava nulla… per lui contava solamente la musica espressa al meglio. E quanto era difficile, a volte, eseguire Bach, Mozart per non parlare di Verdi, Beethoven e Wagner… attraverso dei pionieri del dilettantismo. Ma il pubblico apprezzava non essendoci confronti, bastava pensare ai fragorosi e inevitabili applausi nel bel mezzo dell’esecuzione, meglio ancora se al termine di una cadenza d’inganno o sospesa, assai numerose e inevitabili nelle frizzanti composizioni degli Ouverture di Rossini, quando il brano, a riprova di qualsiasi orecchio, non poteva essere ancora certamente concluso! Manifestazioni che ovviamente provenivano da ascoltatori totalmente inesperti ma con un entusiasmo davvero grande. D'altronde dopo la banda del paese cosa c'era di meglio? Toscanini? Beh, lui era già morto e sepolto da un paio d'anni e poi se n'era andato in America molto tempo prima per sfuggire al fascismo e alla guerra, lasciando il posto per un breve periodo proprio al giovane Gino Neri in qualità di assistente concertatore al Teatro “G.Piermarini” di Milano durante le proprie prove d’orchestra. Ino Savini. Quando è morto a oltre novant’anni, tutto il mondo musicale ha compianto quel simpatico vecchietto pieno di grinta e grande modestia. Con l’avvento della televisione nel 1954, dal momento in cui si ebbe l’opportunità di mandare in onda un programma dedicato all’Orchestra, si divertì a lasciare il suo nome nelle didascalie di inizio e fine concerto, anagrammato in un modo tale che non ricordo e non saprei ricostruire, anche se credo fosse "John Visani". Era quasi per non farsi riconoscere ed evitare forse delle critiche relative alla qualità artistica dell'esecuzione, pur non essendo certamente un nome noto alla stragrande maggioranza sia dei telespettatori di allora che al pubblico del tempo. Fatto sta che ben pochi si resero conto dello scherzo. Certo, Ino poteva permetterselo forse perché del successo e della notorietà in fondo non gli importava nulla… per lui contava solamente la musica espressa al meglio. E quanto era difficile, a volte, eseguire Bach, Mozart per non parlare di Verdi, Beethoven e Wagner… attraverso dei pionieri del dilettantismo. Ma il pubblico apprezzava non essendoci confronti, bastava pensare ai fragorosi e inevitabili applausi nel bel mezzo dell’esecuzione, meglio ancora se al termine di una cadenza d’inganno o sospesa, assai numerose e inevitabili nelle frizzanti composizioni degli Ouverture di Rossini, quando il brano, a riprova di qualsiasi orecchio, non poteva essere ancora certamente concluso! Manifestazioni che ovviamente provenivano da ascoltatori totalmente inesperti ma con un entusiasmo davvero grande. D'altronde dopo la banda del paese cosa c'era di meglio? Toscanini? Beh, lui era già morto e sepolto da un paio d'anni e poi se n'era andato in America molto tempo prima per sfuggire al fascismo e alla guerra, lasciando il posto per un breve periodo proprio al giovane Gino Neri in qualità di assistente concertatore al Teatro “G.Piermarini” di Milano durante le proprie prove d’orchestra.

Una tradizione musicale ferrarese quindi, e facciamo un passo indietro, sorta nel pieno periodo della “Belle Époque” per volontà inizialmente di pochi barbieri appassionati all’arte mandolinistica, frequentandosi nel dopo lavoro presso l’abitazione di un lungimirante esecutore di nome Adolfo Nottolini, sita in Via Giuoco del Pallone in pieno centro storico ove oggi presente una targa commemorativa. Impiegato della Pubblica Amministrazione rimase colpito dall’abilità musicale di un giovane garzone di bottega, che, fra un cliente e l’altro, si esercitava sul mandolino forse attirando così l’attenzione di nuovi clienti. Come tale, anch’egli si appassionò presto allo studio dello strumento e decise di riunire in casa sua diversi musicisti principianti, numero massimo di quindici elementi, per formare un piccolo ensemble in modo da trascorrere così in allegria le serate senza alcuna pretesa concertistica. Una tradizione musicale ferrarese quindi, e facciamo un passo indietro, sorta nel pieno periodo della “Belle Époque” per volontà inizialmente di pochi barbieri appassionati all’arte mandolinistica, frequentandosi nel dopo lavoro presso l’abitazione di un lungimirante esecutore di nome Adolfo Nottolini, sita in Via Giuoco del Pallone in pieno centro storico ove oggi presente una targa commemorativa. Impiegato della Pubblica Amministrazione rimase colpito dall’abilità musicale di un giovane garzone di bottega, che, fra un cliente e l’altro, si esercitava sul mandolino forse attirando così l’attenzione di nuovi clienti. Come tale, anch’egli si appassionò presto allo studio dello strumento e decise di riunire in casa sua diversi musicisti principianti, numero massimo di quindici elementi, per formare un piccolo ensemble in modo da trascorrere così in allegria le serate senza alcuna pretesa concertistica.

Dopo alcuni mesi di prove, essi costituivano un primo nucleo di mandolinisti, elementi del futuro complesso, aggiungendosi in breve tempo diversi nuovi cultori assumendo la denominazione dapprima di “Circolo Mandolinistico Ferrarese” cominciando così a esibirsi in città raccogliendo i primi successi. Nottolini ebbe allora una brillante idea in grado di creare un bel ritorno d’immagine: acquistò un mandolino, fra i migliori in commercio, e lo inviò in omaggio alla Regina Margherita di Savoia con una lettera nella quale chiedeva “l’onore di potere intestare il Circolo Mandolinistico all’Augusto nome di Sua Maestà la Regina” in “Circolo Mandolinistico Regina Margherita” ottenendo il privilegio di fregiarsi del nome della stessa, che a sua volta contribuì al sostegno economico e alle varie intraprendenze ancora assai amatoriali.

Tra mille difficoltà, connesse comunque all'autofinanziamento, oltre al reperimento di sedi adeguate alle prove, l’organico iniziò ad affacciarsi sulla ribalta del movimento mandolinistico italiano partecipando e vincendo al Concorso Nazionale per orchestre a plettro di Verona: era il 18 giugno 1900.

Le partiture erano trascritte a mano con pennino a inchiostro e calamaio; un copista paziente e meticoloso, trascorreva parecchie ore la settimana a replicare più volte le singole parti, le stesse suddivisioni e battute decine e decine di volte. Nonostante ciò, esse risultavano comunque piene di errori sia di natura armonica (…ma in Mi magg. non ci sono quattro diesis in chiave? E gli altri due dove sono finiti?) che teorica (…e ¾ quante crome ha per battuta? 3 o 4?), fin tanto che Oliviero Tumiati, contrabbassista a plettro, decise di ricopiare per bene e con attentissima scrittura l’intero archivio consacrando in tale modo buona parte della sua esistenza, anni ove le fotocopiatrici erano ancora fantascienza. A volte i tempi difatti non quadravano o mancavano note… sì, il direttore era indispensabile e se necessario qualche volta doveva pure accennare canticchiando, durante il concerto, il giusto attacco a quella mandola o mandoloncello di fila che si era perduto oppure… semplicemente per suggerire sottovoce le stesse figure musicali non scritte e che durante le prove d'orchestra ci si era dimenticati di aggiungere. Queste si svolgevano nel silenzio austero più assoluto, guai fiatare o cercare di parlare con il compagno di fila, il tutto spesso alla presenza di illustri cittadini ferraresi, quali occasionalmente il Direttore della Cassa di Risparmio o l’Assessore alla Cultura, che ben avevano stanziato fondi per le attività concertistiche della benemerita Orchestra. E non certo a vuoto. Era usanza da parte di uno strumentista, reputatosi particolarmente bravo o per virtù naturale o semplicemente perché qualcuno glielo aveva detto, lo starsene chiuso nel suo guscio durante le esercitazioni così come nei concerti, quasi accovacciato su sé stesso abbracciandosi sia leggio che strumento, in modo tale da non fare vedere e carpire nulla ai colleghi di fila e chiunque gli stesse accanto, il modo di eseguire del tutto personale determinati passaggi sia virtuosistici che tecnici, dal momento in cui questi aveva escogitato evidentemente una buona diteggiatura custodendosela gelosamente. Piccole manie di grandezza nel considerarsi un pizzico superiori rifiutandosi di elargire quel minimo di generosità connessa con l'insegnamento e l'apertura mentale, forse retrograda e provinciale di quei tempi. Ma l'importante era suonare e disperdere tutti i pensieri e le preoccupazioni della giornata sentendosi gratificati per la realizzazione che poteva dare un’esibizione soprattutto quando ci si sentiva se non proprio illustri almeno un pizzico invidiati e famosi, condizione impagabile a qualsiasi livello, soprattutto quando si poteva salire sul palco di un qualsiasi teatro. Il resto dell’esecuzione si aggiustava nell’insieme un po' alla volta; con tanta passione e altrettanto sforzo bene o male la musica creava sempre, anche se limitatamente alle trascrizioni, quel grande effetto sinfonico in grado di restituire con notevole soddisfazione le sonorità di una vera e propria orchestra ad archi e fiati. L'esperienza e soprattutto l'esercitarsi più volte sullo stesso repertorio per stagioni intere dava sempre sicurezza aumentando anche la voglia di crescere artisticamente. D'altronde anche Schumann al termine delle sue 68 "Regole di Vita Musicale" scrive "Lo studio è senza fine”.

Alla ripresa delle attività terminato l’ultimo conflitto bellico, la formazione iniziò ad ampliarsi progressivamente fino a toccare nel corso degli anni ’70 del secolo scorso un organico di ben settantacinque componenti stabili grazie anche all’encomiabile lavoro di tutela degli strumenti, del materiale orchestrale e preziose musiche, tutto rigorosamente nascosto e salvato dalle razzie da parte dei Nazisti quando nel 1943 occuparono Ferrara alla ricerca tra l’altro dei numerosi tesori d’arte.

La prestigiosa Orchestra, in seguito vide l’alternanza di diversi direttori a lungo e breve termine; quando venne sostituito il Maestro ormai anziano Italo Pazzi, (1931 – 2017) in possesso di grandissime qualità sia artistiche che umane e appartenente all’ultima “vecchia guardia”, con il M° Giordano Tunioli, (1944 – viv.) nonostante le grandi aspettative, ci furono da lì a poco grosse incomprensioni sul modo di farsi guidare e letteralmente eseguire determinate pagine tratte dallo storico repertorio. Chissà perché quella Suite n° 7 in Sol min. di Händel, suonata per oltre trent'anni sempre allo stesso modo con grande riscontro di critica e di pubblico, improvvisamente non andava più bene in quanto considerata dal nuovo direttore "tutta sbagliata". Eppure se aveva garantito un certo successo un motivo c'era. A nulla servì spiegare che le capacità erano quelle che erano, quindi per molti sarebbe stato impossibile cambiare la tecnica sia stilistica che interpretativa. E infatti in tutta risposta egli abdicò dopo poco tempo, lasciando il podio a una persona un po’ più tollerante e disponibile a qualche seppure lieve compromesso musicale. La prestigiosa Orchestra, in seguito vide l’alternanza di diversi direttori a lungo e breve termine; quando venne sostituito il Maestro ormai anziano Italo Pazzi, (1931 – 2017) in possesso di grandissime qualità sia artistiche che umane e appartenente all’ultima “vecchia guardia”, con il M° Giordano Tunioli, (1944 – viv.) nonostante le grandi aspettative, ci furono da lì a poco grosse incomprensioni sul modo di farsi guidare e letteralmente eseguire determinate pagine tratte dallo storico repertorio. Chissà perché quella Suite n° 7 in Sol min. di Händel, suonata per oltre trent'anni sempre allo stesso modo con grande riscontro di critica e di pubblico, improvvisamente non andava più bene in quanto considerata dal nuovo direttore "tutta sbagliata". Eppure se aveva garantito un certo successo un motivo c'era. A nulla servì spiegare che le capacità erano quelle che erano, quindi per molti sarebbe stato impossibile cambiare la tecnica sia stilistica che interpretativa. E infatti in tutta risposta egli abdicò dopo poco tempo, lasciando il podio a una persona un po’ più tollerante e disponibile a qualche seppure lieve compromesso musicale.

Formazione cresciuta artisticamente in modo esponenziale rispetto ai tempi di allora ove, tra le piccole curiosità, le donne nella “Gino Neri” oggi sono una ventina rispetto al passato, (in un organico composto da circa cinquanta musicisti provenienti quasi tutti dalla Scuola annessa o dal Conservatorio) quando l’unica tale presenza era costituita dall’anziana arpista vista allora come possibile eccezione in un ambiente prevalentemente maschile da generazioni, come d’altronde avveniva in tutte le orchestre sinfoniche fondate su una salda tradizione per i tempi irrevocabile.

Nel luglio del 1971 fu effettuata la prima registrazione discografica 100 Mandolinen spielen edita dalla Sanremo Record tedesca nell’anno successivo, contenente tra gli altri, brani ancora oggi autentici “cavalli di battaglia” quali Barcarola di Hoffman di Hoffenbach, Preludio atto I° dalla Traviata di Verdi, Mefistofele di Boito e soprattutto il celeberrimo Al levar del Sole sul Golfo di Napoli, pot-pourri tratto dall’Opera del 1960 Canti dalla terra di Napoli, quattro quadri antologici costituiti dalle weltbekannte melodien più note appartenenti alla tradizione popolare partenopea, nel mirabile arrangiamento dello stesso Savini.

Gino Neri (1882–1930), nasce a Campiglia Marittima nella provincia di Livorno e nel 1895, a seguito della nomina del padre Pellegrino a direttore della banda cittadina, si trasferisce con i genitori e i tre fratelli a Ferrara. Compie il corso di composizione al Liceo Musicale di Bologna (attuale Conservatorio di Musica “G.B.Martini”) con Giuseppe Martucci (1856-1909) direttore sino al 1902. Terminati gli studi e il servizio militare, nel 1904 fa ritorno nella città estense dove nel frattempo il padre è divenuto direttore dell’Istituto Musicale “G.Frescobaldi” (anch’esso oggi Conservatorio di Stato). In questo stesso anno conosce l’attività dell’allora sodalizio, sorto sei anni prima e già affermatosi in diversi concorsi nazionali. Su proposta di uno dei fondatori, Gentile Squarcia, il giovane Gino accetta infatti la direzione della compagine che negli anni precedenti aveva già visto sul podio, fra gli altri, il Maestro ferrarese di origine ebraica Vittore Veneziani, (1878–1958) poi chiamato al Teatro Comunale di Bologna ove vi restò fino al 1921 quando Toscanini lo volle per dirigere il coro del Teatro alla Scala di Milano sino al novembre del 1938, costretto a rassegnare le dimissioni a causa delle leggi razziali del Regime Fascista.

Vittore Veneziani. L’apporto di Neri conduce fin da subito l’Orchestra a un importante riconoscimento internazionale con la vittoria al Concorso Mandolinistico di Trento; la «Gazzetta Ferrarese» del 22 giugno 1904 riporta la notizia con parole di lode: «Affettuose, entusiastiche, indescrivibili le accoglienze dei trentini alla nostra squadra mandolinistica. Dopo che l’orchestra ferrarese ebbe eseguito il pezzo d’obbligo, la Serenata di Schubert e i brani a scelta, due Danze Ungheresi di Brahms, un prolungato applauso accolse le mirabili esecuzioni che la valentia del Maestro Neri aveva reso di una finezza incomparabile e di insuperabile espressione. A tutti, ma specialmente al Maestro Gino Neri, vadano il nostro plauso e il nostro evviva». Vittore Veneziani. L’apporto di Neri conduce fin da subito l’Orchestra a un importante riconoscimento internazionale con la vittoria al Concorso Mandolinistico di Trento; la «Gazzetta Ferrarese» del 22 giugno 1904 riporta la notizia con parole di lode: «Affettuose, entusiastiche, indescrivibili le accoglienze dei trentini alla nostra squadra mandolinistica. Dopo che l’orchestra ferrarese ebbe eseguito il pezzo d’obbligo, la Serenata di Schubert e i brani a scelta, due Danze Ungheresi di Brahms, un prolungato applauso accolse le mirabili esecuzioni che la valentia del Maestro Neri aveva reso di una finezza incomparabile e di insuperabile espressione. A tutti, ma specialmente al Maestro Gino Neri, vadano il nostro plauso e il nostro evviva».

Da allora il legame fra Gino Neri e il Circolo sarà consolidato, oltre che dall’iniziale attività di direzione culminato dalla vittoria del Concorso di Vicenza del 1907, dalla copiosa opera di trascrizione di numerosi brani tratti dal repertorio sinfonico e operistico. È grazie al maestro livornese, inoltre, che l’Orchestra acquisisce quel particolare organico, caratterizzato dalla presenza dei quartini, mandolini dall’estensione più acuta all’invenzione dei contrabbassi a plettro che permettono una maggiore aderenza alla scrittura il più filologicamente possibile che la contraddistingue dalla maggior parte delle altre formazioni a plettro. L’attività direttoriale lo vede impegnato inoltre in diversi palcoscenici italiani alla guida di numerose realtà musicali; annoverato tra i primi sul podio della compagine estense la dirigerà per alcuni lustri trasformandola nell’odierna disposizione fino alla sua prematura scomparsa avvenuta improvvisamente a causa di un infarto fulminante, (aneddotica vuole addirittura durante un amplesso amoroso), il 10 novembre del 1930 succedendone in breve il M° Aroldo Fornasari.

Ufficialmente mutata nel 1947 in ricordo dell’insigne concittadino in “Orchestra a plettro “Gino Neri, Circolo di Cultura Musicale” e costituitosi in associazione legalmente riconosciuta, tra i vari Presidenti in carica il supporto dell’instancabile Senatore modenese Mario Roffi (1912-1995, amico e coetaneo del regista ferrarese Michelangelo Antonioni) promotore e sostenitore delle più svariate manifestazioni artistiche, ha saputo donare quella stabilità organizzativa che ha permesso di essere applaudita in Europa, Africa, ex Urss, America e successivamente Giappone, contesti in grado di procurare sapientemente e assai abilmente. Fine mediatore, riusciva a ricondurre sui binari di un confronto serrato ma costruttivo qualsiasi contrasto tra le diverse tendenze musicali emergenti dal dibattito interno. L’eredità di Roffi a distanza di quasi trent’anni dalla scomparsa consiste soprattutto nell’avere consolidato nel tempo, presente e a venire, uno straordinario sodalizio unito dalla passione per il piacere di fare musica, lasciando agli attuali dirigenti, quindi, l’impegnativo compito di proseguire sulle orme da lui segnate nel cammino intrapreso da oltre un secolo con il proposito di continuare a portare anche per il futuro la prestigiosa formazione musicale ferrarese nei teatri di tutto il mondo. Ufficialmente mutata nel 1947 in ricordo dell’insigne concittadino in “Orchestra a plettro “Gino Neri, Circolo di Cultura Musicale” e costituitosi in associazione legalmente riconosciuta, tra i vari Presidenti in carica il supporto dell’instancabile Senatore modenese Mario Roffi (1912-1995, amico e coetaneo del regista ferrarese Michelangelo Antonioni) promotore e sostenitore delle più svariate manifestazioni artistiche, ha saputo donare quella stabilità organizzativa che ha permesso di essere applaudita in Europa, Africa, ex Urss, America e successivamente Giappone, contesti in grado di procurare sapientemente e assai abilmente. Fine mediatore, riusciva a ricondurre sui binari di un confronto serrato ma costruttivo qualsiasi contrasto tra le diverse tendenze musicali emergenti dal dibattito interno. L’eredità di Roffi a distanza di quasi trent’anni dalla scomparsa consiste soprattutto nell’avere consolidato nel tempo, presente e a venire, uno straordinario sodalizio unito dalla passione per il piacere di fare musica, lasciando agli attuali dirigenti, quindi, l’impegnativo compito di proseguire sulle orme da lui segnate nel cammino intrapreso da oltre un secolo con il proposito di continuare a portare anche per il futuro la prestigiosa formazione musicale ferrarese nei teatri di tutto il mondo.

Una testimonianza di Filippo De Pisis

Da una lettera di Filippo de Pisis (1896-1956) al collega pittore oltre che musicista e drammaturgo Alberto Savinio, sappiamo che poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale per malati di nevrosi di guerra “Villa del Seminario”, Giorgio de Chirico prese, presumibilmente in affitto, nel novembre del 1917, una camera in casa della famiglia Neri prima in C.so Porta Mare e in seguito in C.so Porta Po, 60 a Ferrara, in cui soggiornò per i primi mesi del 1918.

“Ho lasciato or ora Giorgio, che sta ora in una camera in via Porta Mare, poco lontano dal Deposito, in casa di un certo Neri, maestro di musica e padre di un direttore coccolato dai ferraresi come un piccolo genio semifallito”.

“Mi scriva se ci sono novità e riceva una stretta di mano dal suo amico Giorgio de Chirico / Corso Porta Po 60, presso Sig. Neri.”

Lettera di Giorgio de Chirico allo scrittore Giuseppe Raimondi, (1898–1985) Ferrara, 16 gennaio 1918 (Bologna, Fondo Raimondi).

In memoria degli amici e colleghi mandoloncellisti di fila Giuseppe Santini e Valter Ferrari, testimoni di un’epoca che fu, senza il cui contributo semplicemente orale non sarebbe stato possibile realizzare gran parte della presente ricerca storiografica.

Crediti fotografici: archivio Edoardo Farina

Nella miniatura in alto: il maestro Gino Neri

Sotto: i maestri Ino Savini e Adolfo Nottolini

Al centro in sequenza: L'Orchestra a plettro "Gino Neri" al Concorso Internazionale di Roma del 1922; e durante un concerto ripreso dalla Rai nel 1967

Sotto in sequenza: i maestri Italo Pazzi, Vittore Veneziani e l'indimenticato presidente sen. Mario Roffi

|

< Torna indietro

|

Parliamone

|

Rigoletto adesso č un clown

intervento di Ramón Jacques FREE

LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010. LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010.

Quest’opera in tre atti, con musica di Giuseppe Verdi (1813-1901) e libretto di Francesco Maria Piave, è tratta da "Le roi s’amuse" di Victor Hugo. Considerata uno dei primi capolavori del periodo centrale del compositore, Rigoletto si scontrò con la censura austriaca che controllava i teatri dell’Italia settentrionale al momento della sua prima rappresentazione alla Fenice di Venezia dove ebbe la sua prima assoluta l’11 marzo 1851. Ironia della sorte, le ragioni della sua censura

...prosegui la lettura

|

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Matrimonio in camera da letto

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Tosca sugli spalti di San Giusto

servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico, TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico,

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Torna la rassegna Tutte le Direzioni Estate

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1 FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Candide da Voltaire a Bernstein

servizio di Rossana Poletti (13 giugno 2025) FREE

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

L'Incoronazione di Poppea piace

servizio di Ramón Jacques FREE

BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Tannhäuser torna a Houston

servizio di Ramón Jacques FREE

HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Der junge Lord ovvero l'antitesi

servizio di Simone Tomei FREE

FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come

...prosegui la lettura

|

|

|

Eventi

|

Festival Puccini 2025 e... 2026

servizio di Athos Tromboni FREE

TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut. TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut.

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Carmen delle parole e delle note

servizio di Simone Tomei FREE

GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Giulio Cesare a Berkeley

servizio di Ramón Jacques FREE

BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza, BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza,

...prosegui la lettura

|

|

|

Vocale

|

La Veneziani e la Messa K.427

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Giselle around Le Villi

servizio di Simone Tomei FREE

LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Enkbath grande Rigoletto

servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Zangiev/Gadijev accoppiata vincente

servizio di Nicola Barsanti FREE

FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Ferrara Musica nuova Stagione

redatto da Athos Tromboni FREE

FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della

...prosegui la lettura

|

|

|

Nuove Musiche

|

Torna miXXer

FREE

FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei

...prosegui la lettura

|

|

|

Eventi

|

Il nuovo cartellone del Regio

redatto da Simone Tomei FREE

TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Un Falstaff maturo e autoritario

servizio di Simone Tomei FREE

LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Vivaldi e il mandolino

servizio di Edoardo Farina FREE

FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Garcia e i cantanti del Frescobaldi

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Voluto dalla direttrice del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi", Annamaria Maggese, e realizzato dai docenti Alessandro Patalini, Marina De Liso, Manolo Da Rold, Monica Benvenuti e Susanna Guerrini, si è svolto ieri nel Ridotto del Teatro Comunale "Claudio Abbado" un concerto sotto il titolo “Manuel Garcia 1775-2025, due secoli e mezzo FERRARA - Voluto dalla direttrice del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi", Annamaria Maggese, e realizzato dai docenti Alessandro Patalini, Marina De Liso, Manolo Da Rold, Monica Benvenuti e Susanna Guerrini, si è svolto ieri nel Ridotto del Teatro Comunale "Claudio Abbado" un concerto sotto il titolo “Manuel Garcia 1775-2025, due secoli e mezzo

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Ainadamar a Los Angeles

servizio di Ramón Jacques FREE

LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero

...prosegui la lettura

|

|

|

Personaggi

|

Parla Leone Magiera

redatto da Athos Tromboni FREE

FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Cosė fan tutte alti e bassi

servizio di Ramón Jacques FREE

LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Saccon Génot ritorno a Ferrara

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Danae di rara opulenza

servizio di Simone Tomei FREE

GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Dama scolpita dalla luce

servizio di Simone Tomei FREE

TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con

...prosegui la lettura

|

|

|

Nuove Musiche

|

Conti Cavuoto Santini il trio

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare

...prosegui la lettura

|

|

|

Personaggi

|

Ferrara e Vivaldi connubio in musica

redatto da Edoardo Farina FREE

È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso". È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso".

Sardelli è direttore d'orchestra, compositore,

...prosegui la lettura

|

|

|

Vocale

|

Serenata d'amore torna a cantare

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Il ritorno dei Cardelli

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei

...prosegui la lettura

|

|

Questo sito supporta PayPal per le transazioni con carte di credito.

Gli Amici della Musica giornale on-line dell'Uncalm

Via San Giacomo 15 - 44122 Ferrara (Italy)

direttore Athos Tromboni - webmaster byST

contatti: redazione@gliamicidellamusica.it - cell. +39 347 4456462

Il giornale č iscritto al ROC (Legge 249/1997) al numero 2310

|

|

TORINO - Scrivo, con imperdonabile ritardo, della mia presenza al Teatro Regio di Torino per l’opera “americana” di Giacomo Puccini e ne chiedo scusa a coloro che mi hanno ospitato ed ai lettori della rivista.

TORINO - Scrivo, con imperdonabile ritardo, della mia presenza al Teatro Regio di Torino per l’opera “americana” di Giacomo Puccini e ne chiedo scusa a coloro che mi hanno ospitato ed ai lettori della rivista.