|

|

Archivio giornale www.gliamicidellamusica.net

|

|

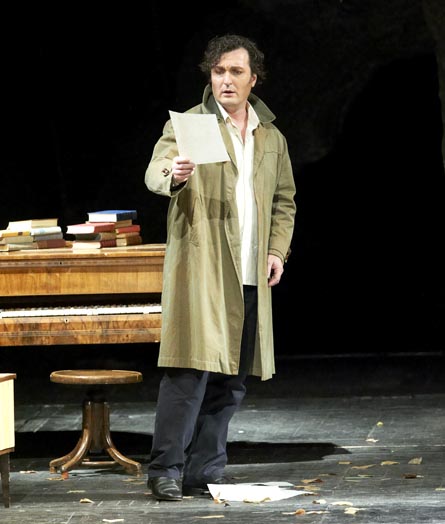

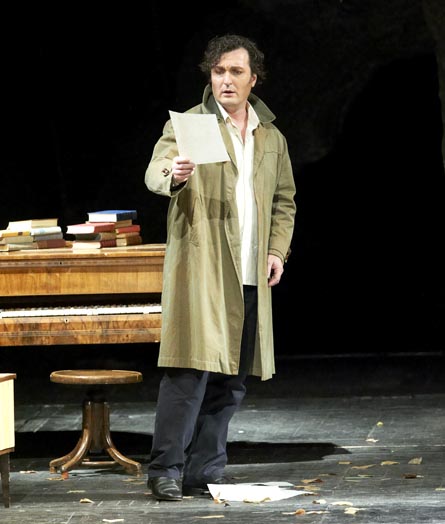

Nostra conversazione con il baritono francese dopo la recita del 'Simon Boccanegra' a Genova |

Ludovic TeziÚr a tutto campo |

intervista a cura di Simone Tomei |

| Pubblicato il 20 Febbraio 2019 |

GENOVA - Per chi ama la musica e l’opera ogni partenza verso una nuova avventura teatrale porta in seno tanti diversi stati d’animo (attesa colma d’entusiasmo, paura di un’eventuale delusione, aspettative e supposizioni personali), sui quali vince però, senza dubbio, il piacere di far qualcosa che è parte fondamentale della propria vita e che nutre il corpo e lo spirito al pari del cibo quotidiano. GENOVA - Per chi ama la musica e l’opera ogni partenza verso una nuova avventura teatrale porta in seno tanti diversi stati d’animo (attesa colma d’entusiasmo, paura di un’eventuale delusione, aspettative e supposizioni personali), sui quali vince però, senza dubbio, il piacere di far qualcosa che è parte fondamentale della propria vita e che nutre il corpo e lo spirito al pari del cibo quotidiano.

E la mia ultima tappa, Genova, mi ha regalato le più belle emozioni che si possano desiderare in tal senso, tra cui si erge senza dubbio (proprio come l’obelisco di Luxor al centro di Place de la Concorde a Parigi) l’incontro con il baritono francese Ludovic Teziér, il quale, dopo la mirabile recita del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi al Teatro Carlo Felice, mi ha concesso questa arricchente intervista, che ha impreziosito ancor più le sensazioni di “stupore e maraviglia” provate all’uscita del Teatro.

Che cos’è la musica per Ludovic Tézier?

Forse non tutto, ma di certo nulla di meno dell’aria che respiro. Per la mia famiglia la musica (che si tratti di ascoltarla, cantarla o anche, semplicemente, di chiacchierarne) fa parte della quotidianità, tuttavia penso che, per poter fare questo lavoro a un certo livello, occorra davvero vivere e, se necessario, anche dormire con la musica in testa. Quando io e mia moglie (il soprano Cassandre Berthon, NdA) ci siamo conosciuti in scena, abbiamo subito iniziato a parlare proprio di questo e lei, bravissima cantante, mi ha confidato “Sai, ogni tanto faccio dei sogni relativi a qualche problema tecnico”, al che le ho risposto “Pure io!” Forse siamo un po’ fissati... (E, proprio nell’ironizzare sulla puntigliosità musicale di Casa Tézier, Ludovic ci regala la prima di quelle risate calde e cordiali che torneranno altre volte nel corso di quest’intervista).

Dove hai incontrato la musica?

A casa mia, dove il giradischi era sempre in funzione. Non ricordo un giorno senza musica: canzoni, opere, musica sinfonica… (Bussano alla porta del camerino: è il tenore Francesco Meli, giunto a congratularsi con il collega, al cui fianco interpreta Gabriele Adorno. Dopo i reciproci attestati di stima e i saluti di rito, la mia conversazione con Teziér riprende).

Come è arrivata la vocazione per il canto lirico?

Un po’ casualmente. Ascoltavo i dischi d’opera in casa, ma ho scoperto di saper cantare facendo musica leggera con gli amici, anche se all’inizio loro mi prendevano un po’ in giro per il tipo di voce, che chiamavano “alla Pavarotti”. Siccome però la lirica mi piaceva molto, ho deciso (un po’ per sfida) di farmi ascoltare da una una signora, la quale mi ha detto “Vale la pena di insistere.” Sei mesi dopo, sono entrato nella scuola di musica di Marsiglia. Avendo solo diciotto anni e la voce ancora chiara, ho fatto l’audizione proponendo arie tenorili, ma ho avuto la fortuna di incontrare subito la mia futura insegnante, Claudine Duprat, la quale mi ha detto: “Mi spiace non sarai mai un tenore, però puoi diventare un buon baritono”. Il che per me è stato una fortuna, dato che, mentre già cantavo come baritono, una serie di persone ha provato a convincermi che in realtà ero un tenore! Per un giovane cantante una situazione simile può essere pericolosa. Non si può cambiare la voce, ma si può sbagliare a indirizzarla se malconsigliati ed è uno sbaglio che può costare caro.

Anche mantenere la voce è importante...

Quello è stato il mio impegno personale successivo. La mia carriera è iniziata in modo molto rapido e, avendo perso il contatto diretto con i professori, ho dovuto imparare a sistemare le cose da solo “a vista”, certo facendo anche degli errori, ma lavorando passo passo e cercando di prendere il meglio dagli incontri con i colleghi più maturi o comunque dotati di maggior esperienza.

Fra le sfide che hai vinto nella tua carriera, quale reputi la più importante?

Probabilmente andare in scena la prima volta, perché sono di natura piuttosto riservata. Cantare mi è sempre piaciuto, ma esibirsi in un allestimento lirico recitando è tutt’altra cosa. Però è proprio dalla volontà di andare oltre queste paure, derivanti dall’avere un carattere introverso, che ho avuto la prova definitiva di quanto il canto fosse importante per me.

Qual è il ruolo che hai più a cuore?

Adoro Verdi, quindi non posso che citare come esempio Simon Boccanegra, personaggio che riassume in sé al meglio ogni qualità del baritono verdiano. In quest'opera, Giuseppe Verdi mette a nudo se stesso, la sua vita, la sua sofferenza e la sua visione politica. Si tratta di un capolavoro assoluto e occorre una preparazione estrema per rendere giustizia a questo spartito fenomenale. Non basta cantarlo bene, bisogna viverlo e forse anche eseguirlo solo quando si è arrivati a un certo punto nella propria vita.

Essere padre davvero aiuta a viverlo nella giusta prospettiva?

Direi di sì. È un po’ come fare Rigoletto senza conoscere nulla del rapporto genitoriale. Un giovane baritono certi ruoli “vissuti” li può anche fare, ma, al di là della bella voce e dell’immagine corretta, cosa ci lascia la sua esecuzione alla fine? Per me, a livello emotivo, mancherà sempre qualcosa.

Un altro sublime ruolo baritonale verdiano è Rodrigo di Don Carlo: dal momento che lo hai cantato in entrambe le versioni, qual è la diversità fra interpretarlo in italiano e in francese?

Questa è una domanda che mi sono fatto a lungo. La lingua ha già un valore musicale a sé e le differenze sulla partitura sono una conseguenza di quelle linguistiche. Verdi, che parlava il francese molto bene, ha composto due musiche diverse perché diversi sono i due idiomi. Nella versione italiana, lingua per sua natura più colorata ed espressiva, il personaggio di Rodrigo diventa più romantico, simpatico e scapestrato, mentre nella versione francese assume un forte connotato nobile e politico, nel quale il suo cruciale duetto con il re sembra quasi riflettere quanto accadde al Congresso di Vienna fra Talleyrand e Metternich. Fare Rodrigo in entrambe le lingue è quasi come affrontare due personaggi diversi, ciascuno dei quali, però, aiuta poi l’altro a svilupparsi meglio.

Passiamo da Verdi a Jules Massenet: come hai fatto a calarti nei panni di Werther (nella ripresa della versione baritonale dell’opera) dopo essere stato un ottimo Albert?

La questione è interessante alla luce del fatto che l’opera gira intorno a Charlotte, dalla quale tutti pretendono qualcosa senza però preoccuparsi di capire cosa invece voglia lei. Werther e Albert fanno parte di quel mondo maschile che la opprime, quindi passare da un tipo di oppressione a un altro non è poi così difficile. Certo la prevaricazione di Albert (tipico uomo che vuole la moglie sottomessa e chiusa in casa) è più facilmente identificabile, mentre Werther è un giovane poeta, ma resta comunque un edonista, altrimenti non metterebbe la povera Charlotte davanti all’ultimatum “o ritorni da me o mi suicido.”

Per questo, nonostante la versione tenorile di Werther sia bellissima, ritengo quella baritonale più vicina ai sentimenti che animano l’originale letterario di Goethe. Basti solo pensare all’atmosfera cupa e drammatica che creano due voci scure nel tragico duetto finale.

Perché un artista del tuo calibro canta così poco in Italia? E non dire “perché i teatri non mi chiamano...”

Ma è la verità! Prima di questo Simon Boccanegra, il mio ultimo impegno in Italia risale al 2013: Don Carlo al Regio di Torino, teatro a cui mi legano bei ricordi e dove nel 2001 ho debuttato anche come Hamlet nell’omonima opera di Thomas. E poi, purtroppo (se escludiamo l’Aida su disco, diretta da Antonio Pappano e registrata all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma) più niente.

Ogni volta che, all’estero, gli spettatori italiani mi chiedevano perché non venissi più in Italia, non sapevo cosa rispondere. Che un singolo teatro non mi voglia posso capirlo, ma che non mi chiami una nazione intera... Ecco, non nascondo di averne sofferto, perché mi sento molto vicino alla vostra cultura e alla vostra lingua. Spero che ora la situazione cambi grazie a Genova, che ha avuto l’audacia di farmi venire con un preavviso minimo. A volte, quando si presentano certe occasioni bisogna rischiare, ma l’accoglienza avuta sul palco del Carlo Felice mi ripaga di tutto.

Da lucchese ti chiedo: fra Puccini e Verdi a chi va il tuo amore?

Verdi, Verdi, Verdi... e anche Puccini ti avrebbe risposto lo stesso! Però ho cantato sovente La Bohème e Madama Butterfly, reputo Tosca un’opera geniale e mi sono emozionato tantissimo con Manon Lescaut. Quindi ti dico Verdi perché con lui c’è una connessione più diretta, però non posso negare che Puccini abbia dei momenti che lasciano a bocca aperta, come il “Te Deum” di Tosca, l’appello delle deportate in Manon Lescaut o il doppio duetto della Bohème. Chi lo ascolta e pensa “Ah, vabbé, musica semplice” dovrebbe andare a leggersi lo spartito per capire quanto sia complicato a livello musicale ottenere quest’effetto di naturalezza. E vogliamo parlare della bellezza di Tabarro e di Gianni Schicchi o La fanciulla del West? Diciamo che nel mio futuro Puccini non mancherà. Le sue opere sono come delle splendide chiese e in una chiesa bella si entra sempre a pregare più volentieri.

Che rapporto hai con la critica musicale?

Generalmente buono. La critica fa parte della lirica fin dagli inizi ed è necessaria per far conoscere l’opera a chi vive lontano dai grandi centri o dai teatri. Tuttora sono tante le persone che vanno ad assistere a determinati spettacoli perché un certo critico li ha apprezzati oppure ha scritto qualcosa che li ha incuriositi, spingendoli a volerli vedere di persona. Dunque se la critica fa venire la gente all’opera per ascoltare, confrontarsi e discutere, ben venga. Se diventa uno sterile gioco di comparazioni a chi è più bravo, a cosa serve?

Personalmente apprezzo le recensioni ben argomentate e che forniscono all’artista spunti di riflessione per migliorarsi, mentre non comprendo il senso di quelle che nascono da una penna avvelenata già in partenza. È del tutto legittimo che uno spettacolo o una performance non piacciano, ma l’importante è dirlo con educazione. Che bisogno c’è di essere cattivi? Mi è capitato di finire nel mirino di un critico francese particolarmente feroce, che però di me non ha più scritto da quando gli ho risposto a tono, sia pur in modo educato.

Cantare “male” una sera è umano...

Certo, però se un cantante sta comunque dando tutto se stesso, il critico dovrebbe limitarsi a prendere atto di ciò che non va senza infierire perché chi ha davanti potrebbe non stare bene, a livello fisico o emotivo. Per esempio, due giorni dopo la morte di mio padre, ero di nuovo sul palcoscenico. Il nostro è un mestiere meraviglioso anche in virtù del rapporto che si crea dal vivo con il pubblico e vederlo “macchiato” da certe cattiverie è brutto. Per questo, a volte, non andiamo in scena.

Quando non canti, com’è la tua vita?

Pazza! Lo sa bene mia moglie Cassandre: abbiamo giusto un paio di giorni per fare le lavatrici e sistemare tutto prima di ripartire, dato che siamo sempre in giro. La fatica in scena dà tanta gioia, ma quando torni a casa dopo due o tre mesi d’assenza... ecco arrivare il lato più stancante del mestiere. Al momento la nostra base è Parigi (sia per la comodità negli spostamenti, sia per via della scuola di nostro figlio Aureliano), ma abbiamo anche una casa in Alsazia. Solo che è difficile godersela con pochi giorni liberi l’anno. Dovrei dire di no più spesso? Forse, ma al momento ho la fortuna di cantare a un livello da sogno e come faccio a non inseguire certe opportunità, tipo quella di esordire a Salisburgo nei panni di Simon Boccanegra? E, nel momento in cui gli impegni si sovrappongono, si fa il possibile per fare le scelte migliori e conciliare famiglia, lavoro e salute.

A proposito di Boccanegra, tornerai all’Opera di Montecarlo, dove sei stato Simone nel 2017?

Sì, prossimamente con Cassandre per Thaïs di Massenet. Mi piacciono sia la città, sia la bella atmosfera che il direttore Jean-Louis Grinda ha saputo costruire all’interno del teatro.

Futuri impegni da qui all’estate? Futuri impegni da qui all’estate?

Dal 21 marzo al 12 aprile interpreterò Don Carlo di Vargas ne La forza del destino diretta Antonio Pappano alla Royal Opera House di Londra con Anna Netrebko (Leonora) e Jonas Kaufmann (Don Alvaro). A maggio sarò Wolfram von Eschenbach in Tannhäuser alla Bayerische Staatsoper di Monaco e a luglio il Conte di Luna ne Il trovatore al Teatro Real di Madrid (produzione in cui sarà presente anche Cassandre nel ruolo di Ines) dove ritroverò Francesco Meli e Maria Agresta. Infine, ad agosto, volerò in Australia per un Andrea Chénier in forma di concerto alla Sydney Opera House, di nuovo insieme a Kaufmann.

E in Italia quando ti rivedremo?

Tornerò alla Scala di Milano. Non posso dirvi quando: posso dire solo che è un progetto bellissimo.

Spengo il registratore, ma la nostra conversazione prosegue, virando verso lidi più confidenziali e di esperienza privata. Ed ecco che, complice la presenza del basso Vincenzo Forgione (artista del coro dell’Opera di Montecarlo), si ripercorrono le figure cardine del mondo del melodramma francese e italiano, rievocando i ricordi personali relativi ai grandi interpreti del passato ed evidenziandone le peculiarità interpretative e tecniche. Si parla di canto all’italiana e di artisti d’oltralpe, dei grandi baritoni del passato (come Riccardo Stracciari, Carlo Galeffi, Gino Bechi, Titta Ruffo, Giuseppe Taddei, Ugo Savarese, Jean Borthayre, Charles Cambon, Michel Dens, Robert Massard e Camille Maurane, “voci straordinarie eppure sconosciute a molti giovani cantanti” ha commentato incredulo Ludovic Tézier) e dei rispettivi insegnanti, evidenziando quel modo entusiasta con cui hanno saputo trasmettere l’arte sopraffina del canto ai loro allievi. Il nostro commiato coincide con un saluto e un omaggio alla grandezza umana e artistica del maestro Bruno de Simone, elemento indispensabile per poter concretizzare il mio incontro con Tézier.

Al termine di questo racconto, sento sgorgare dal cuore un senso di gratitudine immensa per ciò che la vita mi sta regalando giorno dopo giorno, in un mondo (quello del Teatro e del melodramma) che sento mio e che tuttavia vivo con la rispettosa distanza dettata dalla profonda stima verso chi lo fa.

(Ringrazio la dott.ssa Angela Bosetto per la fattiva collaborazione alla realizzazione di questo servizio)

Crediti fotografici: Alain Hanel (Monte Carlo); Marcello Orselli (Genova); Elena Bauer (Parigi); Agathe Poupeney (Parigi); A. Bofil (Barcellona); Michael Painihn (Vienna); Charles Duprat (Parigi); Stephen Cummiskey (Londra); Simone Tomei

Nella miniatura in alto: il baritono francese Ludovic Teziér

Sotto, in sequenza: in Lucia di Lammermoor a Londra; in Werther a Vienna; con Jonas Kaufmann in Don Carlos a Parigi; in Simon Boccanegra a Genova; in Il trovatore a Parigi

Al centro in sequenza: in Simon Boccanegra a Parigi con Maria Agresta; e ancora a Vienna, nel finale del Werther

Sotto: con Martina Serafin in Macbeth a Barcellona

In fondo: foto-ricordo con il nostro critico musicale Simone Tomei

|

< Torna indietro

|

Parliamone

|

Rigoletto adesso Ŕ un clown

intervento di Ramˇn Jacques FREE

LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010. LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010.

Quest’opera in tre atti, con musica di Giuseppe Verdi (1813-1901) e libretto di Francesco Maria Piave, è tratta da "Le roi s’amuse" di Victor Hugo. Considerata uno dei primi capolavori del periodo centrale del compositore, Rigoletto si scontrò con la censura austriaca che controllava i teatri dell’Italia settentrionale al momento della sua prima rappresentazione alla Fenice di Venezia dove ebbe la sua prima assoluta l’11 marzo 1851. Ironia della sorte, le ragioni della sua censura

...prosegui la lettura

|

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Matrimonio in camera da letto

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Tosca sugli spalti di San Giusto

servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico, TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico,

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Torna la rassegna Tutte le Direzioni Estate

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1 FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Candide da Voltaire a Bernstein

servizio di Rossana Poletti (13 giugno 2025) FREE

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

L'Incoronazione di Poppea piace

servizio di Ramˇn Jacques FREE

BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Tannhńuser torna a Houston

servizio di Ramˇn Jacques FREE

HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Der junge Lord ovvero l'antitesi

servizio di Simone Tomei FREE

FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come

...prosegui la lettura

|

|

|

Eventi

|

Festival Puccini 2025 e... 2026

servizio di Athos Tromboni FREE

TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut. TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut.

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Carmen delle parole e delle note

servizio di Simone Tomei FREE

GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Giulio Cesare a Berkeley

servizio di Ramˇn Jacques FREE

BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza, BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza,

...prosegui la lettura

|

|

|

Vocale

|

La Veneziani e la Messa K.427

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Giselle around Le Villi

servizio di Simone Tomei FREE

LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Est

|

Enkbath grande Rigoletto

servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Zangiev/Gadijev accoppiata vincente

servizio di Nicola Barsanti FREE

FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Ferrara Musica nuova Stagione

redatto da Athos Tromboni FREE

FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della

...prosegui la lettura

|

|

|

Nuove Musiche

|

Torna miXXer

FREE

FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei

...prosegui la lettura

|

|

|

Eventi

|

Il nuovo cartellone del Regio

redatto da Simone Tomei FREE

TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Centro-Nord

|

Un Falstaff maturo e autoritario

servizio di Simone Tomei FREE

LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Vivaldi e il mandolino

servizio di Edoardo Farina FREE

FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio

...prosegui la lettura

|

|

|

Echi dal Territorio

|

Garcia e i cantanti del Frescobaldi

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Voluto dalla direttrice del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi", Annamaria Maggese, e realizzato dai docenti Alessandro Patalini, Marina De Liso, Manolo Da Rold, Monica Benvenuti e Susanna Guerrini, si è svolto ieri nel Ridotto del Teatro Comunale "Claudio Abbado" un concerto sotto il titolo “Manuel Garcia 1775-2025, due secoli e mezzo FERRARA - Voluto dalla direttrice del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi", Annamaria Maggese, e realizzato dai docenti Alessandro Patalini, Marina De Liso, Manolo Da Rold, Monica Benvenuti e Susanna Guerrini, si è svolto ieri nel Ridotto del Teatro Comunale "Claudio Abbado" un concerto sotto il titolo “Manuel Garcia 1775-2025, due secoli e mezzo

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Ainadamar a Los Angeles

servizio di Ramˇn Jacques FREE

LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero

...prosegui la lettura

|

|

|

Personaggi

|

Parla Leone Magiera

redatto da Athos Tromboni FREE

FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dall Estero

|

Cosý fan tutte alti e bassi

servizio di Ramˇn Jacques FREE

LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Saccon GÚnot ritorno a Ferrara

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Danae di rara opulenza

servizio di Simone Tomei FREE

GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata

...prosegui la lettura

|

|

|

Opera dal Nord-Ovest

|

Dama scolpita dalla luce

servizio di Simone Tomei FREE

TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con

...prosegui la lettura

|

|

|

Nuove Musiche

|

Conti Cavuoto Santini il trio

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare

...prosegui la lettura

|

|

|

Personaggi

|

Ferrara e Vivaldi connubio in musica

redatto da Edoardo Farina FREE

È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso". È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso".

Sardelli è direttore d'orchestra, compositore,

...prosegui la lettura

|

|

|

Vocale

|

Serenata d'amore torna a cantare

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è

...prosegui la lettura

|

|

|

Classica

|

Il ritorno dei Cardelli

servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei

...prosegui la lettura

|

|

Questo sito supporta PayPal per le transazioni con carte di credito.

Gli Amici della Musica giornale on-line dell'Uncalm

Via San Giacomo 15 - 44122 Ferrara (Italy)

direttore Athos Tromboni - webmaster byST

contatti: redazione@gliamicidellamusica.it - cell. +39 347 4456462

Il giornale Ŕ iscritto al ROC (Legge 249/1997) al numero 2310

|

|

GENOVA - Per chi ama la musica e l’opera ogni partenza verso una nuova avventura teatrale porta in seno tanti diversi stati d’animo (attesa colma d’entusiasmo, paura di un’eventuale delusione, aspettative e supposizioni personali), sui quali vince però, senza dubbio, il piacere di far qualcosa che è parte fondamentale della propria vita e che nutre il corpo e lo spirito al pari del cibo quotidiano.

GENOVA - Per chi ama la musica e l’opera ogni partenza verso una nuova avventura teatrale porta in seno tanti diversi stati d’animo (attesa colma d’entusiasmo, paura di un’eventuale delusione, aspettative e supposizioni personali), sui quali vince però, senza dubbio, il piacere di far qualcosa che è parte fondamentale della propria vita e che nutre il corpo e lo spirito al pari del cibo quotidiano.

Futuri impegni da qui all’estate?

Futuri impegni da qui all’estate?

LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010.

LOS ANGELES (Usa), Dorothy Chandler Pavilion 12 giugno 2025 - È impossibile essere amanti della musica e rimanere indifferenti al piacere di ascoltare le note di Rigoletto dal vivo in un teatro. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla sua ultima rappresentazione al Dorothy Chandler Pavillion, sede della compagnia di Los Angeles "LA Opera" (l'ultimo Rigoletto andò in scena nel 2018), non si tratta di un titolo rappresentato con frequenza in questo luogo. Le uniche altre produzioni degne di nota sono state quelle delle stagioni 1993, 2000 e 2010. FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il

FERRARA - L'allestimento di Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa su libretto di Giovanni Bertati ha chiuso la stagione d'opera del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con un vero successo di pubblico: sia per la presenza di tanti spettatori in platea e nei palchi, sia per il calore con cui è stata salutata la recita a fine serata. La produzione era il

TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico,

TRIESTE – Castello di San Giusto. Non è l’Arena di Verona e men che meno Castel Sant’Angelo, ma gli spalti di San Giusto, le pietre antiche che contornano il grande piazzale delle Milizie, suscitano nella Tosca di Giacomo Puccini, in scena a Trieste, il senso di incombenza del pericolo, della morte che la musica del grande compositore regala al pubblico,

FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1

FERRARA - Torna l'estate e, come ogni anno, torna anche la programmazione "balneare" del Gruppo dei 10: Tutte le direzioni in summertime 2025, la canonica rassegna estiva conterà quest'anno sei appuntamenti, dal 6 luglio al 12 settembre che si svolgeranno per due concerti nella consolidata location del Bar Ragno di Comacchio in via Cavour 1

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. Per quale motivo Leonard Bernstein scelse il romanzo filosofico “Candide” di Voltaire per scrivere un’opera che lo proiettasse nel mondo lirico? Il primo motivo è certamente la questione politica. Nel dopoguerra l’America è dominata dal Maccartismo (un po’ come oggi dal trumpismo, ma guarda

BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella

BOGOTÁ (Colombia), Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo - L’Incoronazione di Poppea (SV 308) è l’ultima composizione operistica di Claudio Monteverdi (1567–1643), autore italiano a cui si attribuisce il merito di aver contribuito alla nascita dell’opera lirica. La sua lunga carriera, che lo vide impegnato come direttore di coro (fu maestro di cappella

HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera

HOUSTON (USA) - Grand Opera. Wortham Theatre Center. La Houston Grand Opera ha concluso con successo un’altra stagione con Tannhäuser, un’opera in tre atti con musica e libretto in tedesco di Richard Wagner (1813-1883). Come la maggior parte delle sue opere, Tannhäuser trae ispirazione da leggende medievali tedesche. La quinta opera

FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come

FIRENZE - In occasione dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nell'intrigante universo di Der junge Lord, un'opera in due atti che porta la firma di Hans Werner Henze. Composta su libretto di Ingeborg Bachmann, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Hauff Der Affe als Mensch ("La scimmia come

TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut.

TORRE DEL LAGO (LU) - Nel rinnovato e suggestivo giardino della Villa Puccini sulle rive del Lago di Massaciuccoli, accolti da Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione "Simonetta Puccini", si è tenuta la presentazione del 71° Festival Puccini che inaugurerà la stagione il 18 luglio 2025 con Tosca, per concludersi il 6 settembre con Manon Lescaut.

GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio

GENOVA – Con Carmen di Georges Bizet, l’Opera Carlo Felice di Genova ha proseguito la sua Stagione Lirica 2024-2025 mandando in scena l’ottavo titolo in cartellone. Opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella di Prosper Mérimée, Carmen è tra i titoli più celebri e popolari dell’intero repertorio

BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza,

BERKELEY (California, USA), Zellerbach Hall - Nel corso della tournée annuale negli Stati Uniti dell’ensemble inglese The English Concert, è stata eseguita con grande successo l’opera seria in tre atti Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 di George Friedrich Händel (1685-1759). La rappresentazione si inserisce nel prestigioso ciclo Cal Performances di danza,

FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata

FERRARA - Il settantesimo anniversario dell'Accademia Corale "Vittore Veneziani" si è celebrato in queste settimane con diverse iniziative che hanno coinvolto la corale stessa e, naturalmente, la città. E in tutte le circostanze la città (artisti locali, istituzioni e pubblico) ha manifestato la propria simpatia verso "la Veneziani" come viene chiamata

LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente

LUCCA - Sabato 17 maggio 2025, il Teatro del Giglio ha chiuso la sua stagione lirica con la prima nazionale di Giselle around Le Villi, un evento che ha trasceso la semplice rappresentazione per divenire un'operazione artistica di profonda risonanza. Non un mero spettacolo, ma una narrazione avvincente che ha saputo intessere due capolavori apparentemente

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del

TRIESTE - Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. E’ stato un Rigoletto come non lo si vedeva da anni, quello andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Un cast eccezionale ha animato il palcoscenico del debutto. Daniel Oren ha diretto l’Orchestra del Verdi con straordinaria maestria, attento a tutte le sfumature della splendida musica del

FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al

FIRENZE - Due opere monumentali della musica russa, lontane nel linguaggio ma accomunate da una tensione emotiva profonda, si incontrano in un’unica serata: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Prokof’ev e la Sesta sinfonia di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, la celebre Patetica. Da un lato, un’esplosione di energia, una scrittura virtuosistica al

FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della

FERRARA - Presentata la Stagione 2025/2026 di Ferrara Musica: sono quattordici gli appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori, tra i quali spiccano il nome di Sir Antonio Pappano sul podio della Chamber Orchestra of Europe e quello di Michele Mariotti alla guida della Filarmonica della

FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei

FERRARA - Il Festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, giunge alla XVIII edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio 2025 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e loggiato di Palazzo dei

TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare

TORINO - Il Teatro Regio di Torino si prepara a inaugurare una stagione 2025/2026 ricca di appuntamenti imperdibili, all'insegna di un rinnovato slancio artistico e culturale. Dieci titoli operistici, che spaziano dalle vette del repertorio classico a gemme preziose del Novecento, quattro nuove produzioni che promettono di lasciare

LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione

LIVORNO - Con Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, si è conclusa la stagione lirica 2024-25 del Teatro Goldoni, regalando ai livornesi un ritorno atteso da più di un secolo. L’opera, infatti, era stata rappresentata nella città toscana soltanto una volta in oltre cento anni. La messinscena è frutto di una prestigiosa collaborazione

FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio

FERRARA - La programmazione invernale 2024/primaverile 2025 di “Ferrara Musica al Ridotto” - Giovani interpreti e rare occasioni d’ascolto attraverso l’organizzazione artistica di Dario Favretti autore anche delle varie ed esaustive note di sala allegate a ogni concerto della domenica mattina presso la sala Stemma del Teatro Comunale “Claudio

LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero

LOS ANGELES (USA), Dorothy Chandler Pavilion - Ainadamar, opera prima in tre atti e tre scene composta dal compositore argentino Osvaldo Golijov (nato nel 1960), è uno dei titoli in programma nella stagione in corso della Los Angeles Opera che si concluderà a giugno con una produzione di Rigoletto e i recital del tenore Joshua Guerrero

FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere

FERRARA - Quasi duecento giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni presso il Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara per le nuove produzioni liriche rossiniane di La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia, in programma nelle prossime stagioni d'Opera del teatro ferrarese. Vogliono mettere

LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di

LOS ANGELES CA, USA, Dorothy Chandler Pavilion - Le nuove e più dinamiche programmazioni dei teatri americani, che si concentrano sulla messa in scena di opere contemporanee, prevalentemente di compositori americani e di alcuni stranieri (il prossimo titolo in programma sarà Ainadamar del compositore argentino Osvaldo Golijov - 1960), nonché di

FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e

FERRARA - Pubblico come sempre numeroso nel salone d'onore del Circolo Negozianti in Palazzo Roverella, ieri, vigilia di Pasqua, per il secondo concerto cameristico promosso dal Comitato per i Grandi Maestri fondato e diretto da Gianluca La Villa. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Paolo Orsatti, sono entrati i due cameristi già conosciuti e

GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata

GENOVA - In un panorama operistico spesso dominato da titoli consolidati, emerge con prepotente originalità la produzione di Die Liebe der Danae, Op. 83 di Richard Strauss al Teatro Carlo Felice di Genova. Quest'opera, lungi dall'essere un mero reperto archeologico, si rivela un'esplorazione complessa e affascinante delle dicotomie umane, incastonata

TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con

TORINO - Il Teatro Regio ha riportato in scena La dama di picche di Pëtr Il'ič Chajkovskij, in una nuova coproduzione con la Deutsche Oper di Berlino. L'opera si è rivelata un'autentica descente aux enfers, un'immersione nelle zone più oscure e tormentate dell'animo umano. L'allestimento, ideato da Graham Vick e portato a termine con

FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare

FERRARA - Ferrara Musica al Ridotto è una rassegna "parallela" e si affianca alla programmazione maggiore di quella Ferrara Musica fondata da Claudio Abbado nel 1989. La rassegna maggiore ha il pregio di proporre i grandi interpreti (solisti, direttori, orchestre) in un cartellone che mira alto; la rassegna "parallela" si assume invece il compito di valorizzare

È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso".

È il quarto anno consecutivo che il maestro Federico Maria Sardelli è presente nel cartellone musicale del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara. Questa volta ha proposto al pubblico estense una Serenata a tre che è praticamente una pagina dimenticata del catalogo del "Prete Rosso". FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è

FERRARA - La prima esecuzione assoluta in tempi moderni di una pagina musicale molto bella di Antonio Vivaldi, la Serenata a tre RV 690, ha richiamato nel Teatro Comunale "Claudio Abbado" un buon numero di spettatori ed estimatori della musica del "prete rosso", tanto da registrare praticamente il tutto esaurito. Ancora una volta il majeuta è

FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei

FERRARA - Il ritorno dei Cardelli. Sembra quasi il titolo di una saga, e tale parrebbe se si considerasse la regolarità con cui da un paio di lustri i recital solististici di Matteo (pianoforte) o di Giacomo (violoncello), nonché i concerti in Duo, fanno registrare una loro presenza nelle rassegne cameristiche di Ferrara. Stavolta, per gli appuntamenti dei